Après des décennies de séparation entre agriculture et ville dans le cadre de politiques de développement sectoriel[1], les crises répétées des systèmes urbains et agricoles dans un contexte d’urgence écologique conduisent à repenser les liens entre espaces agricoles et sociétés urbaines. Quand les métropoles éclatées[2] englobent des zones agricoles toujours plus vastes – 75 % du potentiel agricole français selon le recensement de l’agriculture de 2010 et le zonage en aires urbaines de l’Insee –, quand les grandes cités « qui ne produisent pas elles-mêmes leurs moyens de subsistance alimentaire[3] » sont désormais qualifiées de « naked cities » ou « hungry cities[4] », de « nouvelles combinaisons qui ne les exemptent pas de conflits et de contradictions mais les lient toujours plus[5] » se repèrent partout pour faire advenir l’agri-urbain.

La métropole francilienne

en agriculture

Cultures maraîchères rue Herr, Paris 15e, vers 1900 © Union Photographique Française / Musée Carnavalet – Histoire de Paris/ Roger-Viollet

26 février 2022

26 février 2022

20 min.

20 min.

D’une agriculture au service de la ville au tout urbain

La ville triomphante

Mais, dès le début du XXe siècle, cette synergie évolue rapidement sous la double transformation agricole et urbaine et la mise en place de moyens de communication efficaces et rapides. D’une part, la polyculture qui était la norme s’efface au profit de spécialisations régionales accordées aux conditions climatiques et topographiques, les cultures fruitières, légumières et florales devenant l’apanage des espaces méridionaux français quand les plateaux limoneux du Bassin parisien développent toujours plus les cultures céréalières grâce à un début de mécanisation, les transports assurant la redistribution. D’autre part, l’urbanisation francilienne s’insinue en priorité dans les vallées, notamment le long des lignes ferroviaires, colonisant le petit parcellaire de culture des produits frais de la ceinture maraîchère, qui n’en finit pas de régresser. Si la Seconde Guerre mondiale et les pénuries alimentaires conduisent à des remises en culture – dont certaines au cœur de la capitale, comme dans le jardin du Luxembourg –, le mouvement reprend et s’amplifie ensuite, et les cultures spéciales ne représentent plus guère que 28 000 hectares en 1955, plutôt concentrées dans le département de Seine-et-Oise, le long de la vallée de la Seine.

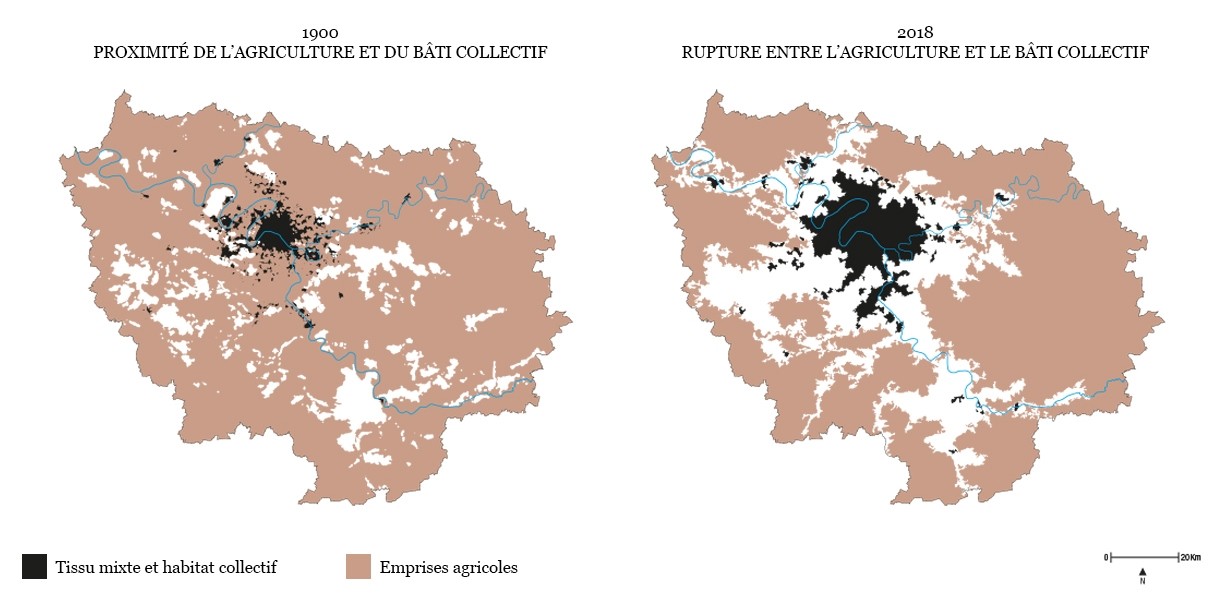

En 1900, cette proximité entre l’agriculture et le bâti collectif permettait de nourrir les citadins et d’organiser le recyclage de leurs déchets. Au lendemain de la Grande Guerre (première Guerre Mondiale) la ville est ordonnée par secteurs fonctionnels dans une optique de reconstruction militaire. Aujourd’hui encore, les emprises de ville traditionnelle et les tissus mixtes concentrant la vie collective sont séparées des cultures par un ensemble de zones monofonctionnelles : grands ensembles, lotissements et zones d’activités économiques. © DR

En 1900, cette proximité entre l’agriculture et le bâti collectif permettait de nourrir les citadins et d’organiser le recyclage de leurs déchets. Au lendemain de la Grande Guerre (première Guerre Mondiale) la ville est ordonnée par secteurs fonctionnels dans une optique de reconstruction militaire. Aujourd’hui encore, les emprises de ville traditionnelle et les tissus mixtes concentrant la vie collective sont séparées des cultures par un ensemble de zones monofonctionnelles : grands ensembles, lotissements et zones d’activités économiques. © DR

Des revendications paysagères à l’agri-urbain

Ruralisation de la ville et urbanisation de l’agriculture

L’aggiornamento reste toutefois délicat, tant les manières de faire la ville et la campagne agricole ont divergé et tant les contraintes économiques continuent de peser. On repère néanmoins des formes de redéveloppement de superficies agricoles à la fois au centre – jardins et projets de tours agricoles, comme à Romainville – et en périphérie de l’agglomération parisienne, comme on le voit dans la plupart des villes aujourd’hui[17] : les productions côtoient le bâti, approvisionnent les marchés ou directement les citadins dans de nouvelles formes de circuits courts, via des producteurs s’affirmant professionnels ou amateurs. Le désir d’agriculture se matérialise ainsi dans la ville et conduit à une ruralisation de cette dernière. D’une certaine manière à l’image de la montagne et de ses « horreurs sublimes », puis des « territoires du vide » des rivages[18], sublimés et valorisés d’abord par les classes sociales aisées, ensuite par toute la population lors de l’avènement des loisirs de masse, les espaces agricoles sont en passe d’être découverts, appréciés, intégrés dans les représentations collectives comme des espaces-enjeux à conserver et valoriser. Ils figurent en ce sens une des frontières en voie d’effacement dans ce mouvement d’apprivoisement et de publicisation des lieux, repéré à partir du XVIIIe siècle par les historiens. Ce désir d’agriculture prend paradoxalement ses racines dans la périurbanisation qui a transformé la métropole francilienne depuis une trentaine d’années : toutes les enquêtes révèlent en effet l’attachement des habitants du périurbain aux formes rurales – des champs aux prairies en passant par la faible densité –, garantes d’une meilleure qualité de vie[19]. Survalorisée dans les discours des habitants, reconnue comme pertinente, l’agriculture fournit un ensemble de références, explicites ou implicites, au caractère naturel des espaces de vie, à une certaine connivence avec le milieu, à un mode de vie ancré dans le local. L’agriculture souhaitée est conviée à renouer avec des logiques de proximité en lieu et place des logiques de séparation qui prévalaient dans le cadre de l’agriculture productiviste, à mettre en œuvre des stratégies de diversification versus la spécialisation extrême qu’avait imposé la recherche des plus bas coûts de production possibles, plus largement à concilier logiques économiques et territoriales, logiques économiques et paysagères, voire patrimoniales, logiques économiques et sociales. Plusieurs types d’agricultures sont ainsi plébiscités : c’est tout d’abord une agriculture locale et de qualité pour nourrir la ville, avec des modes de commercialisation allant de la vente à la ferme jusqu’aux Associations pour le maintien de l’agriculture paysanne (Amap) en passant par les marchés de plein vent ; c’est aussi une agriculture ouverte liée au développement de formes d’accueil (cueillettes, fermes pédagogiques…) ; c’est encore une agriculture de services (services techniques ou sociaux œuvrant à l’insertion de populations fragiles) ; c’est enfin une agriculture d’environnement enfin (entretien de certains espaces comme les abords d’aéroports, des mares ou fossés pour éviter les inondations, etc.). Dans ce nouvel apprivoisement entre agriculture et habitants, le jardin, doté d’une valeur exclusivement récréative au cours des premiers âges de la périurbanisation, évolue aujourd’hui vers une valeur d’usage productif ; permettant de (re)tisser un lien entre un milieu de vie et les hommes, il est propice à une acculturation mutuelle entre des pratiques et des socialisations urbaines et rurales.

Les récentes opérations de l’AEV, qui portent de plus en plus sur les espaces agricoles, illustrent ces orientations nouvelles : en 2016, ces espaces constituent 45 % de la surface des cinquante-cinq Périmètres régionaux d’intervention foncière ; et 2 244 hectares de Surface agricole utilisée (SAU) y ont été acquis[25] par la Région et loués en baux à long terme à cent vingt-cinq agriculteurs. Ce patrimoine récent, bien que limité à 0,3 % de la SAU régionale, témoigne de l’inflexion de la politique régionale, qui veut « pérenniser et renforcer l’activité agricole et ses filières […] en permettant une lisibilité pour les exploitants agricoles[26] ». Les préconisations s’appuient sur le taux de couverture alimentaire régionale – estimations du ratio production/consommation – qui affiche 1,7 % pour le lait, 2 % pour la viande de volailles, 3,9 % pour les fruits, 21,8 % pour les légumes (à l’exception de la salade verte avec 158 %) et 120 % pour le blé panifiable[27]. Un tel déséquilibre appelle « la mutation de certaines superficies agricoles vers la production alimentaire locale […], notamment maraîchère afin de favoriser des circuits courts de distribution et d’alimentation[28]». Loin d’une ceinture maraîchère patrimoine à préserver, la Région opte pour une ceinture à étendre et à rendre fonctionnelle par des interventions actives de la collectivité, par la protection du foncier, le maintien ou la recréation d’industries agroalimentaires d’amont ou d’aval et des aides aux nouveaux modes de commercialisation.

La symbiose recherchée signifie clairement le dépassement de « l’opposition entre ville dense et secteurs périurbains, voire ruraux » puisque les « grands espaces agricoles […] contribuent de l’intensité urbaine comme aux ouvertures paysagères remarquables[29] ». À l’image désormais classique de la ville-nature[30] se substitue celle de la ville-campagne, voire agricole, où espaces agricoles et espaces bâtis deviennent constitutifs ensemble de la ville étalée[31]. Surtout, plusieurs territoires sont expressément identifiés comme des points d’ancrage de futures constructions agri-urbaines : ce sont en premier lieu les cinq parcs naturels régionaux (deux nouveaux sont en projet), mais aussi la formule originale des territoires agri-urbains[32]qui ourlent la Ceinture verte. Le projet pour celui situé dans le Val d’Orge, sur l’ancienne base aérienne de Brétigny (Essonne), fournit un véritable discours de la méthode :

La vocation agricole du site doit être maintenue et valorisée. La partie centrale sera vouée au maraîchage biologique sur 90 hectares. Un front urbain divisera l’ancienne base aérienne : au nord et à l’ouest des réserves foncières urbanisables à terme et au sud des espaces ouverts à préserver et en partie utilisés pour de la recherche agroalimentaire. Le projet d’écosite devra permettre de définir un projet stratégique […] limitant l’urbanisation et favorisant une intégration paysagère[33].

Ces propositions soulignent les logiques de partage sur un même espace et désignent les domaines de transaction entre acteurs à la recherche d’un projet commun autour de l’agriculture, depuis la délimitation de l’enveloppe territoriale jusqu’aux modalités de culture et aux formes de contact entre bâti et agriculture.

Dans ce « pas de deux entre ville et agriculture » repéré sur la longue durée, les campagnes agricoles autour des villes, nourricières (denrées et rentes) et de villégiature du XIXe siècle, celles entrées en urbanisation et dans la mondialisation du XXe siècle, ont souvent été en situation défensive, sans cesse repoussées plus loin, remplacées par la grande distribution. Le projet urbain, tout entier pensé sur le logement et les infrastructures, et formalisant le rôle de pôle de la ville, les a ignorées, voire combattues en termes de concurrence foncière. La périurbanisation a même semblé conduire à leur disparition, tant le mitage signifiait un enchevêtrement de formes rendant quasi impossible la poursuite d’activités agricoles. Leur effacement s’intégrait parallèlement dans le projet agricole productiviste, qui privilégiait des bassins de production structurés autour de grandes exploitations et d’industries agroalimentaires souvent difficilement compatibles avec la ville, au vu de leur taille et des nuisances induites. La déconnexion entre les deux semblait ainsi presque consommée dans la décennie 1980.

Le nouveau Sdrif et les différentes programmations régionales sur l’alimentation et l’agriculture figurent ces différents éléments en affirmant non plus l’urbain ou l’agricole mais l’agri-urbain comme modalité majeure de la ville et de l’agriculture durables de demain. Cette forme s’inscrit dans l’histoire longue de l’agriculture en Île-de-France, puisqu’elle tend à reconduire la ceinture maraîchère ancienne, mais aussi de l’étalement urbain en revisitant les fronts urbains présents dès le Sdaurif de 1976 : elle intervient sur les lieux déjà retenus dans les premières études de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme comme des secteurs à enjeux, pour des raisons tant agricoles qu’environnementales et urbaines, et rappelle le poids de la planification en Île-de-France. Cette épaisseur historique explique pour une grande part les relais désormais assurés par la société civile dans la territorialisation des formes agri-urbaines qui, de possible ou latente, devient souhaitée et effective. En effet, l’analyse diachronique de la période récente souligne l’importance des processus de transaction entre les acteurs. La recherche de sens ne semble plus un problème, tant les visions de la ville postcarbone et d’une agriculture renouvelée sous-tendent désormais l’ensemble des projets. Mais la difficulté réside dans le triomphe d’une vision urbaine de l’agriculture, réduite le plus souvent au maraîchage, aux ventes en circuit court, voire au tout biologique et à la ferme urbaine. L’agriculture de filière n’est pourtant pas a priori moins agri-urbaine que l’agriculture de proximité : toutes deux produisent du paysage ; l’une comme l’autre peut se faire citoyenne par l’accueil pédagogique, l’accueil social ou la prestation de services auprès de collectivités ; enfin le circuit court peut s’adjoindre à la filière. C’est tout le sens de la proposition de Paula Nahmias et d’Yvon Le Caro, qui font de l’agriculture urbaine « une agriculture pratiquée et vécue dans une agglomération par des agriculteurs et des habitants aux échelles de la vie quotidienne et du territoire d’application de la régulation urbaine. Dans cet espace, les agricultures – professionnelles ou non, orientées vers les circuits longs, les circuits courts ou l’autoconsommation – entretiennent des liens fonctionnels réciproques avec la ville, donnant lieu à une diversité de formes agri-urbaines observables dans les noyaux urbains, les quartiers périphériques, la frange urbaine et l’espace périurbain[34] ».

Publié dans l'ouvrage « Capital agricole » édité par le Pavillon de l'Arsenal en 2019.

1. Voir Monique Poulot, « Des arrangements autour de l’agriculture en périurbain : du lotissement agricole au projet de territoire », VertigO-la revue électronique en sciences de l’environnement, vol. 11, no 2, 2011 (http://vertigo.revues.org/11188).

2. La recherche française utilise volontiers ce terme ou celui de métropole éparpillée, tandis que la recherche italienne lui préfère celui de cità diffusa et la recherche allemande celui d’entre-villes (Thomas Sieverts, Entre-ville, une lecture de la Zwischenstadt, Marseille, Parenthèses, coll. « Eupalinos », 2004).

3. François Ascher, Les Nouveaux Principes de l’urbanisme. La fin des villes n’est pas à l’ordre du jour, La Tour-d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2001.

4. Titres de deux ouvrages récents sur le sujet : Sharon Zukin, Naked Cities. The Death and Life of Authentic Urban Places, Oxford, Oxford University Press, 2009 ; Carolyn Steel, Hungry City. How Food Shapes Our Lives, Londres, Vintage, 2006 ; trad. fr. Ville affamée, comment l’alimentation façonne nos vies, par Marianne Bouvier, Paris, Éditions Rue de l’Échiquier, 2016.

5. Martin Vanier, « La relation ville/campagne ré-interrogée par la périurbanisation », Cahiers français, no 328 (« Villes et territoires »), 2005 p. 13-17.

6. Voir Flaminia Paddeu, « L’agriculture urbaine dans les quartiers défavorisés de la métropole new-yorkaise : la justice alimentaire à l’épreuve de la justice sociale », VertigO, vol. 12, no 2, 2012 (https://vertigo.revues.org/12686).

7. Le terme apparaît dans la recherche à la fin des années 1960, puis est repris dans la statistique officielle de l’Insee en 1996 : selon cette dernière acception, il englobe les communes qui entourent un pôle urbain, séparées morphologiquement de ce pôle mais dépendant de lui pour l’emploi (au moins 40 % de la population active travaille dans ce pôle et forme les « navetteurs »).

8. Les définitions en sont nombreuses, à l’image des multiples numéros spéciaux que les revues y ont consacrés ces vingt dernières années : Bulletin de l’Association de géographes français (BAGF), 1992 ; Cahiers de sciences régionales, 2003 et 2014 ; Environnement urbain, 2012 ; BAGF, 2013 ; Cahiers d’agriculture, 2013 ; Géocarrefour, 2014 ; Espaces et Sociétés, 2013 ; Pour, 2014 ; Spatial Justice/Justice spatiale, 2015 ; Géographies et Cultures, 2017, pour ne citer que les principaux.

9. Voir Pierre Brunet, Structure agraire et économie rurale des plateaux tertiaires entre la Seine et l’Oise, Caen, Caron et Cie, 1960 ; Jean Jacquart, Paris et l’Île-de-France au temps des paysans (XVIe-XVIIe siècles), Paris, Publications de la Sorbonne, 1990 ; Jean-Marc Moriceau, Les Fermiers de l’Île-de-France, Paris, Fayard, 1994.

10. Voir Florent Quellier, Des fruits et des hommes. L’arboriculture fruitière en Île-de-France (vers 1600-vers 1900), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003.

11. Voir Michel Phlipponneau, La Vie rurale de la banlieue parisienne. Étude de géographie humaine, Paris, Armand Colin, 1956.

12. Voir M. Poulot, « L’agriculture francilienne dans la seconde moitié du XXe siècle. Vers un post-productivisme de proximité ? » Pour, no 205-206, 2010, p. 163-177.

13. Voir M. Poulot, « Agriculture et ville : des relations spatiales et fonctionnelles en réaménagement. Une approche diachronique », Pour, no 224, 2014, p. 51-67.

14. Cité dans le Rapport pour le Sdau de 1976, p. 9.

15. Voir Christine Aubry, Yuna Chiffoleau, « Le développement des circuits courts et l’agriculture périurbaine : histoire, évolution en cours et questions actuelles », Innovations agronomiques, no 5, 2009, p. 53-67.

16. Voir Ingo Zasada, « Multifunctional peri-urban agriculture – A review of societal demands and the provision of goods and services by farming », Land Use Policy, vol. 28, no 4, 2011, p. 639-648.

17. Voir Joëlle Salomon Cavin, Nelly Niwa, « Agriculture urbaine en Suisse : au-delà des paradoxes », Urbia. Les cahiers du développement urbain durable, no 12, 2011, p. 3-16.

18. Voir Alain Corbin, Le Territoire du vide. L’Occident et le désir du rivage (1750-1840), Paris, Aubier, 1992.

19. Voir Monique Poulot, Claire Aragau, Lionel Rougé, « Les espaces ouverts dans le périurbain ouest francilien : entre appropriations habitantes et constructions territoriales », Géographie, Économie, Société, vol. 18 (« Nouveaux regards sur le périurbain »), 2016/I, p. 89-112.

20. Voir M. Poulot, « Histoires d’Amap franciliennes. Quand manger met le local dans tous ses états », Territoires en mouvement, no 22, 2014, p. 40-53.

21. Sdrif, Île-de-France 2030. Évaluation environnementale. Projet de Schéma directeur de la région Île-de-France, 2012, p. 6.

22. Ibid., p. 66.

23. Ibid., p. 32.

24. Philippe Perrier-Cornet (dir.), Repenser les campagnes, La Tour-d’Aigues, L’Aube/Datar, 2002.

25. Contrat entre l’AEV et la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

26. Sdrif, Île-de-France 2030 […], op. cit., p. 154.

27. Sources Agreste, France AgriMer, Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, sources professionnelles.

28. Sdrif, Île-de-France 2030 […], op. cit., p. 74.

29. Sdrif, Île-de-France 2030 […], op. cit., préambule.

30. Voir Yves Chalas, « La ville-nature contemporaine. La demande habitante à L’Isle-d’Abeau », Annales de la recherche urbaine, no 98, 2005, p. 43-49.

31. Voir André Torre, Jean-Baptiste Traversac, Ségolène Darly, Romain Melot, « Paris, métropole agricole ? Quelles productions agricoles pour quels modes d’occupation des sols ? », Revue d’économie régionale et urbaine, no 3, 2013, p. 561-593.

32. Il s’agit d’une procédure originale à l’Île-de-France : ce sont des territoires ayant l’agriculture pour projet commun. Ils ne correspondent pas à des intercommunalités, mais sont des territoires de projet, à l’image des Parcs naturels régionaux. Une dizaine de programmes ont été labellisés en 2005 ; certains ont disparu, d’autres s’affirment. Il en existe une douzaine aujourd’hui.

33. Sdrif, Île-de-France 2030 […], op. cit., p. 200. Mots en gras soulignés par moi.

34. Paula Nahmias, Yvon Le Caro, « Pour une définition de l’agriculture urbaine : réciprocité fonctionnelle et diversité des formes spatiales », Environnement urbain/Urban Environment, vol. 6, 2012 (http://journals.openedition.org/eue/437).

Monique Poulot

Monique Poulot est professeure de géographie à l'Université de Paris Nanterre où elle dirige le master « Nouvelles ruralités, Agriculture et développement local » ; et elle est membre de l'UMR LAVUE (Architecture, Ville, Urbanisme, Environnement). Spécialiste des questions agricoles et rurales dans les pays occidentaux, ses recherches concernent surtout ces dernières années les nouvelles relations villes-campagnes au prisme de l’étalement urbain, des nouvelles revendications autour de l’alimentation, le tout dans le paradigme du développement durable. Son propos est d'interroger les nouvelles ruralités dans un monde de « tous urbains » et les nouvelles logiques agricoles et alimentaires de relocalisation dans le cadre des coordinations d’acteurs habitants-consommateurs-citoyens. Son habilitation à diriger des recherches portait ainsi sur “le retour de l’agriculture dans la ville élargie.