Depuis une vingtaine d’années, nous assistons à l’expansion massive de bâtiments gigantesques dont la seule fonction est de stocker. Il s’agit des entrepôts de logistiques, des data-centers et des centres de self-stockage. Ramené au nombre de vivants sur la terre, le stock cumulé des denrées, des données et des objets qu’ils contiennent n’a jamais été aussi important dans l’histoire de l’humanité.

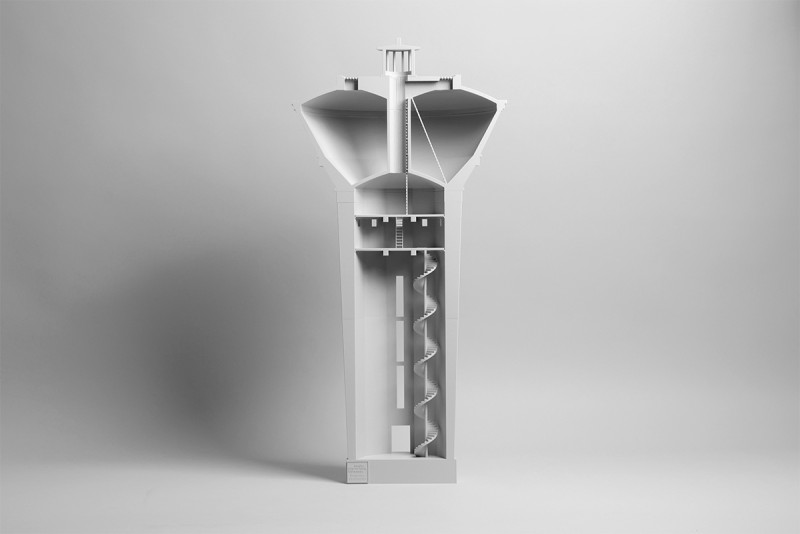

Nous nous sommes éloignés du geste primordial qui consiste à mettre de côté ce que nous avons savamment et patiemment sélectionné pour préparer l’avenir. Nous empilons à distance, nous sauvegardons automatiquement, mais nous ne préservons plus rien. Cette manière d’envisager (et de dés-architecturer) le stock affecte notre capacité à affronter les crises d’approvisionnement et à organiser la transmission. Elle décourage également la mise en réserve des matériaux déjà extraits et transformés, amenant chaque jour à en produire de nouveaux. Jusqu’à la Révolution industrielle, les lieux du stock ponctuaient les villes aussi bien que les campagnes. Ils organisaient les temporalités du vivant, matérialisaient la prévoyance, incarnaient le partage et la passation. Oubliées par la modernité du just-in-time et du flux tendu, ces édifices pourraient bien, dans un avenir proche, revenir sur le devant de la scène.

Car stocker, ce n’est pas accumuler sans distinction. C’est savoir qu’un jour, on pourrait manquer. C’est ranger pour l’hiver, garder pour demain. C’est faire un pari sur ce que l’on estime digne de traverser le temps. L’architecture doit redevenir le lieu de la prévision, pas seulement de la livraison.